Column

「情報の詰め込み」は逆効果?

効果的なコンテンツを作る時に意識したいこと

- クリエイティブ

2025.04.02

2025.04.02

こんな人におすすめ

- コンテンツの調達や制作に関わっている

- コンテンツを作る際の適切な情報量が分からない

パンフレットやホワイトペーパー、メールでのアプローチやWebサイトの構築といったWebマーケティング、そして各種メディアでの広告展開など、マーケティングやプロモーションの施策は多岐に渡ります。そして、そのあらゆる施策を駆動していくためにはコンテンツが欠かせません。今、多くのマーケターがコンテンツの調達に追われ、頭を悩ませています。

そして、コンテンツを検討するときに重要なポイントは様々ですが、難解になりがちなBtoBでは多くの場合で「簡潔さ」が求められ、また体系立ったマーケティングを機能させるために「読み手が行動したくなる構成」が求められます。そのコンテンツが良い効果をもたらすかは、序盤の情報設計の段階で決まるといっても過言ではありません。

コンテンツの情報量を考える

コンテンツの設計を行ううえでは、「どのような相手に」「どのような目的で」「どのような内容を」といった“情報の骨格”と「どのような深度で伝えるか?」といった“情報量”を考えなくてはなりません。

かつて主流であったパンフレットやホワイトペーパーといった、いわゆる紙媒体には1ページに掲載できるスペースが限られていました。よって、「制限の中でどのような情報設計を行うか?」や「目的を達成するために本当に必要な情報は何か?」というように、情報設計を吟味して行なっていました。

しかし、現在の主流であるWebサイトなどのデジタルコンテンツには、紙媒体のようなスペースの制限はありません。伝えたい情報は全て詰め込むことができます。ステークホルダーの多いプロジェクトなどでは、それぞれの立場で言いたいことが変わったり、本来の目的以外の要求に捉われたりと、掲載したい情報が雑多になりがちで、候補にあがった情報を制限無しに詰め込んでしまうことが可能です。ところが、多すぎる情報は良い結果をもたらすとは限りません。

実際に、訴求すべきサービスの概要から大まかな仕様、そして活用してからしか必要にならないような詳細仕様まで、訴求する製品の情報を余すことなく詰め込んだコンテンツをみかける事も少なくありません。サービスを提供する側は、『多くの情報を知ってもらうことで魅力を理解してもらえる』と考えがちです。また、プロダクト開発に近い立場では「細部を強調することがアピール材料として重要だ」と捉えるケースもあります。しかし、実はそれが逆効果になり、コンテンツの良さを失わせている要因になってしまいます。

今回、コンテンツ設計において実践しやすい『簡潔さ』の重要性をご説明します。

情報の詰め込みによって生じるデメリット

情報をつめこむことで、どのようなデメリットが生じるのでしょうか。

1. 大切な情報が記憶に残りにくくなる

「サービスの魅力を伝える」事に関して、紙媒体やデジタルコンテンツなどは基本的に発信者⇒受け手の一方通行です。双方がコミュニケーションする事ができる“会話”の場合は、受け手側は聞きたいと思ったことを質問することが出来たり、発信者が話し方に抑揚を付けるなどして重要なポイントを強調する事が可能です。しかし、一方通行型のメディアでは、受け手は重要情報を自分で判断しなければならず、情報過多は混乱を招く恐れがあります。そのように情報がつめこまれている中で、受け手は何を重要視するか迷いが生じ、脳の疲れを招いて、結果的に記憶に残りにくくなってしまいます。

2. 受け手の時間的な制約に配慮されていない

BtoB企業の意思決定者は多忙な場合が多いです。業務上の優先事項が多く、必要な情報を短時間で把握する必要があります。そのように時間制限のある中で、ぎっしりとテキストがつめこまれたコンテンツでは、サービスの魅力を十分に伝えられるとは考えにくいでしょう。また、マーケティングコンテンツでは「受け手がどのような状況でコンテンツに触れるか」を仮定することも重要になります。移動時間や隙間時間に触れるであろうコンテンツと、腰を落ち着けて読み込むコンテンツの情報量が同じであってはなりません。

3. 視覚的にメッセージや印象が伝わりにくくなる

情報が過多になると、結果的に各メッセージの印象が薄まります。特に紙媒体でテキストが過多になっている場合、文字サイズを小さくせざるを得なかったり、キャッチコピーのレイアウトでダイナミクスを付ける、といったメッセージの強弱が付けにくくなります。

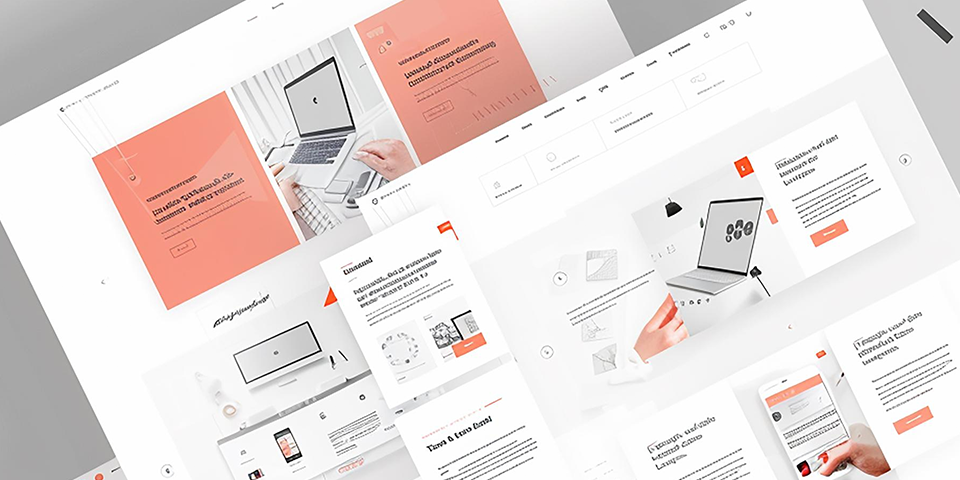

デザインは余白を持たせることで自由度が増し、洗練された印象につながります。シンプルに整理された情報はサービスや会社のブランドに信頼感を持ってもらう事が出来るでしょう。しかし、情報過多でテキストの密度が高いコンテンツは、視覚的な圧迫感があり、ごちゃごちゃした印象になってしまいます。掲載スペースが空いているから、という理由で情報を詰め込もうとすると全体が窮屈になり、逆に焦点がブレてしまうリスクがあります。

コンテンツを作る際に意識したい事

では、前述したデメリットを回避しつつ「簡潔さ」を感じさせるコンテンツを作成するには、どのようなポイントを意識すれば良いでしょうか?

1. ターゲットのニーズを踏まえた情報の整理

コンテンツは「何を発信するか?」ではなく受け手に「どのように伝わるか?」が重要です。あくまでも受け手を中心に考えなくてはなりません。まずペルソナを作成するなどして、コンテンツを届ける受け手のニーズを把握したうえで情報設計を行いましょう。

伝えたい情報が複数挙がる場合は、コンテンツの目的に沿って優先順位を付けて2~3点まで絞るようにします。受け手が最初に知りたい事を最優先情報として考える事が重要です。それらの情報を元に、課題~解決方法~事例~CTA(行動喚起)を構成します。このように情報をまとめる事で、受け手が得られる価値を明確に伝える事が出来ます。

また、大切な事は「1媒体(コンテンツ)= 1テーマ」です。複数のテーマを含ませると、メッセージが散漫になりやすい傾向になります。この点に留意しながら情報設計を行うと、内容に統一感が生まれ、印象に残りやすいコンテンツとなります。

2. テキスト量の最適化

そもそも、BtoBマーケティングでは一つのコンテンツだけでナーチャリングや商談を進めることは困難です。一つの媒体に全ての情報をつめこもうとする事は避けましょう。例えばマーケティング上で興味喚起を担うスポット的なコンテンツでは移動時間や隙間時間に見てもらうことを想定して本文3,000〜6,000文字にするなど、独自の目安を持っておくことも効果的です。見出しやセクション内のテキストボリュームを精査し適正量を意識して、それを超えてしまう場合は、別の資料やWebサイト、もしくは会話でのコミュニケーションへの流れも含めて設計しなくてはなりません。

3. テキストだけが情報伝達の手段でない事を意識する

写真やアイコンなどのビジュアル要素を適切に使用する事で、コンテンツの印象は大きく変わります。特にきちんと余白をとる事は、読む際に洗練さや整理された印象を与えます。ビジュアル要素がテキストの内容を補完し、伝わりやすさに貢献できているか、きちんと検証しながら制作を進めましょう。また、キャッチコピーなどとビジュアル要素に統一感を持たせることも非常に大切です。

簡潔なコンテンツ例

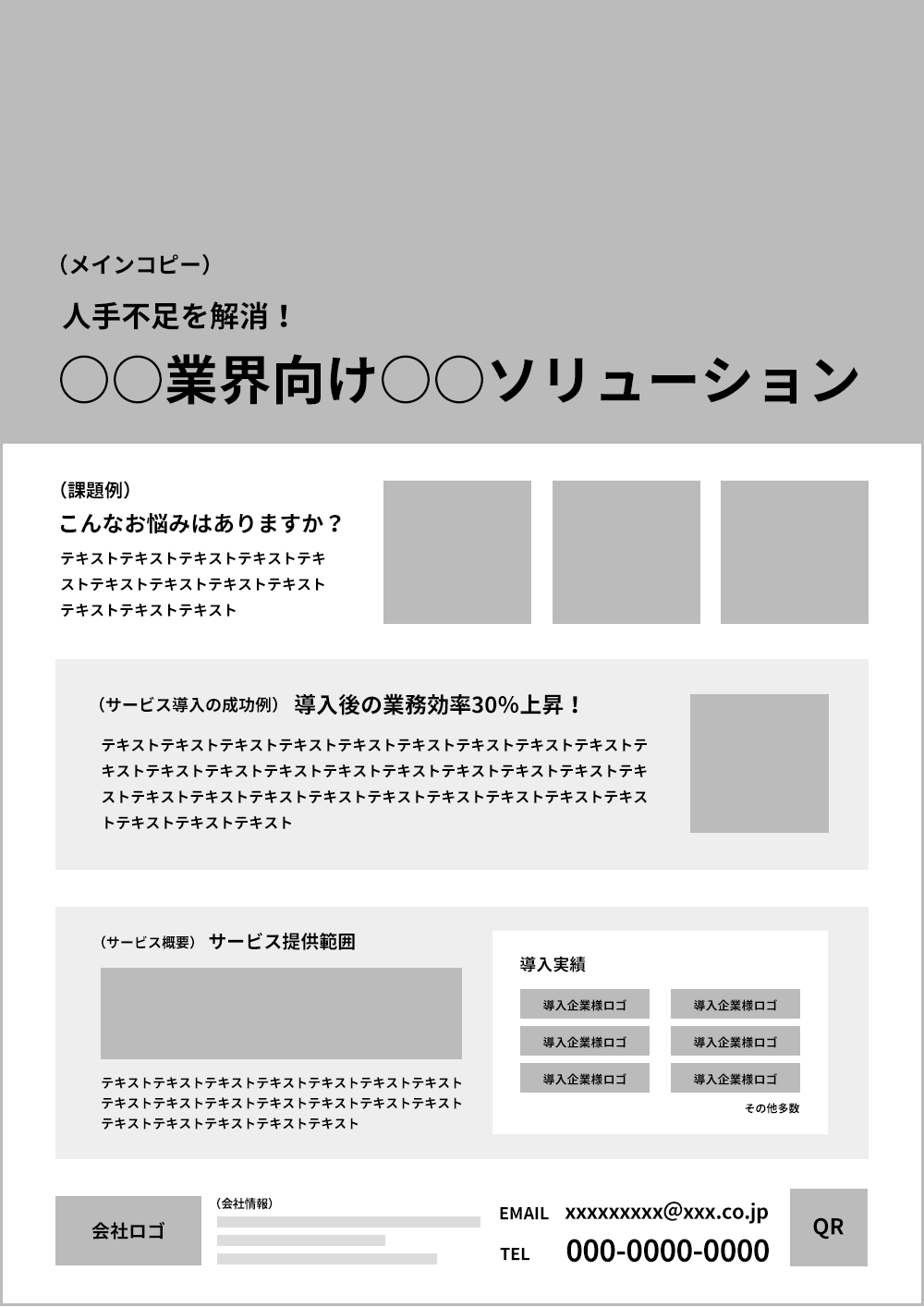

要点を伝えやすいボリュームの目安として、A4サイズ 1ページのパンフレットを例に挙げてみます。

※必ずしも正解ではありません。あくまで制作時の一般的な目安としてお考え下さい。

■ 1ページあたりの情報量

セクション:2~3セクション

トータル文字数:1ページあたり300~400文字

ビジュアル比率:40~60%(メインビジュアル、図版、アイコンなどを含む)

■ 掲載情報の要素

キャッチコピー:「人手不足を解消!○○業界向け○○ソリューション」など

課題例:現場で発生している課題を3点ほどピックアップ

解決例:「業務効率30%上昇!」など定量的な効果を用いて端的に訴求

サービス概要:サービス提供範囲や導入実績など

CTA:問い合わせ先の掲載(QRコードなど)

A4パンフレットの情報掲載例

このように販促ツールやナーチャリングツールを効果的に使う為には、おさえておくべきポイントがあります。「ただ情報を載せれば良い」という事ではなく、情報を直感的に理解しやすく、魅力が伝わるように情報設計、デザイン、ライティングを行う事が成功の秘訣です。